|

Faulkner,

c'est leur patron Par Pierre

Assouline William

Faulkner est, pour beaucoup d’écrivains français, le romancier absolu.

Alors

que paraît en Pléiade un nouveau tome de ses romans, Pierre Assouline

mène

l’enquête Faulkner, le

patron? En France, du moins. Il est rare de ne pas entendre un hommage

appuyé

dans la bouche de nos écrivains ou de ne pas découvrir une

reconnaissance de

dette sous leur plume. Mais il n’y a rien de réducteur à l’évoquer

comme «un

écrivain pour écrivains» puisque, après tout, ce sont eux qui font

passer les

livres. Faulkner

a eu le génie de rendre son coin de

terre universel. Le monde réduit à un petit contenu. Pour avoir un jour

croisé

Patrick Besson dans un train plongé dans «Absalon, Absalon!», un

exemplaire de

«Monnaie de singe» dans la poche, j’ai vite compris que c’était son

Dieu:

«Faulkner, c’est Balzac à la campagne: la chair, la terre, tout est

très

concret et matérialiste et en même temps spirituel. Je l’ai découvert

sur le

tard, à 45 ans; j’étais fait. Heureusement: il est impossible d’être

influencé

par lui et de s’en sortir. C’est le plus grand écrivain du monde.»

Besson ne

croit pas si bien dire puisqu’on sait de l’aveu même de William Styron

qu’il

écrivit «la Marche de nuit» pour se désenvoûter de l’influence que le

génie

faulknérien exerçait sur lui. Angelo Rinaldi reconnaît avoir retrouvé

sa Corse

natale dans l’âpreté de ce Mississippi. «Alcool, brutalité, sensualité

refoulée, tout est dans "Lumière d’août", l’un des plus grands romans

jamais écrits», estime-t-il avant de louer dans «les Palmiers

sauvages»,

«formidable tout en étant raté», la scène inoubliable au cours de

laquelle les

deux amants partagent une boîte de haricots. Ce

que lui doit Patrick Chamoiseau? Une

paille. Ecoutez plutôt: «Que la réalité est intransmissible, que les

mots ne

transmettent rien, que l’incertitude est la seule base qui tienne, que

la

matière humaine est une pulsation de conscience dans un chaos de haute

complexité, que dévoiler n’est pas mettre à plat, ni raconter mais

éclabousser

d’ombres et d’éclats qui ouvrent toutes les portes mais ne se donnent

pas, et

qu’alors il nous reste la matière démesurée du langage et l’infini

courage à

mettre en œuvre pour tenter d’en faire un événement, c’est-à-dire de la

littérature.» Les romans de Faulkner ont agi à la fois comme une

épreuve et un

stimulant pour Tahar Ben Jelloun, «le Bruit et la Fureur» notamment,

histoire

qui suscite le malaise dès lors qu’on la sait racontée par un idiot, ce

Benjy

qui voit le monde avec stupeur et naïveté ; un roman au climat lourd et

touffu,

difficile d’accès car oppressant jusque dans sa manière d’exprimer

l’inexprimé.

«Un roman qui a exigé tant de travail et d’effort de son auteur, lequel

n’a

jamais été satisfait du résultat, devrait être lu et médité par tout

écrivain,

dit Ben Jelloun. La littérature n’est pas une reproduction du réel mais

une

invention d’un réel invisible. La littérature de Faulkner, dont

l’apport est

équivalent à celui de Joyce, produit une puissante réalité dont

l’humanité est

immense et la souffrance, profonde. Alors oui, je lui dois énormément.»

Il

n’est pas jusqu’à Malraux qui crût distinguer au fil des pages de

«Sanctuaire»

l’intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. Certains

écrivains français ont signé leur reconnaissance

de dette sous forme de livre à lui consacré. C’est le cas de Pierre

Michon: «Il

me semble que pour un écrivain rien n’est plus intime, rien ne le

constitue

davantage, rien n’est plus lui-même, que cette volonté énonciative dont

j’ai

parlé, ce désir violent qui préside à sa phrase, cet infime et décisif

putsch

dans son parlement intérieur, qui fait soudain que la voix despotique

de ce

qu’on appelle, et qui est, la littérature, se met à parler à sa place.

C’est

cela que j’appelle Faulkner.» Cette certitude est au cœur de «Trois

Auteurs»

(1997) et de «Corps du roi» (2002), même si elle irradie toute son

œuvre.

Michon a été jusqu’à identifier sa propre biographie à celle de

Faulkner en

établissant des passerelles entre les accidents de leur vie: origines

sociales,

roman familial, alcoolisme autodestructeur… Il a fini par décalquer sa

Creuse

sur le comté de Yoknapatowpha. Il ne sait pas au juste pourquoi il a

été à lui

mais il y va encore, captivé par une force d’attraction qui le dépasse,

persuadé

avec Borges qu’on ignore ce qu’il y a au fond de ses livres, même si on

sait

juste qu’y gisent des vérités qui nous terrorisent. Il est lui aussi

l’écorché

au seuil de sa maison de douleur. Lui aussi veut accepter d’être dans

le

mouvement du monde. Faulkner n’est pas son Dieu mais son roi, un génie

dans son

genre, le romancier capital, celui qui aura marqué «la» rupture

littéraire de

son siècle. Son ami Pierre Bergounioux n’en est pas très éloigné, lui

qui a

fait du grand Américain une figure tutélaire de son œuvre, comme en

témoigne

son «Jusqu’à Faulkner» (2002). Son

essai n’a pas toutefois la proximité avec

son sujet qu’a pu entretenir Edouard Glissant en s’immergeant en

Louisiane pour

y enseigner et écrire son «Faulkner, Mississippi» (1996). En totale

complicité

avec cet autre écrivain des plantations, il y mettait en lumière son

sens de

«la révélation différée», cette vérité exprimée par éclipses mais

jamais

vraiment formulée. En 1958 déjà, en recevant le prix Renaudot, Glissant

en

profitait pour rendre hommage à Faulkner, à son génie déployé dans

l’imbrication des personnages et à sa capacité à dévoiler l’opacité

d’une

situation en poussant le lecteur aux dernières marches du vertige. Sa

vie fascine autant que son œuvre. Sauf que

contrairement à la plupart de ses romans, que tout nouveau lecteur juge

de

prime abord difficiles, voire incompréhensibles, sinon illisibles, la

mosaïque

de sa biographie n’est pas si indéchiffrable. Arriviste, ambitieux,

petit,

économe, bûcheur et alcoolique comme ce n’est plus permis.

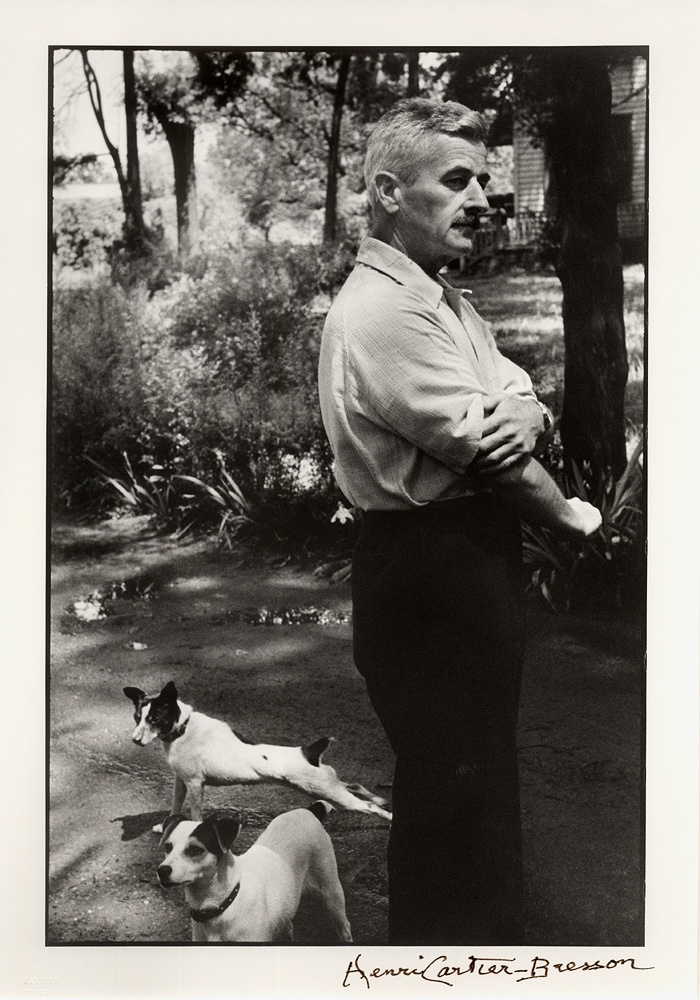

L’iconographie

ajoute à la légende: vestes de tweed, pantalons de velours, pipe au

bec,

élégance délicieusement patinée de gentleman sudiste rehaussée par une

fine

moustache. Henri Cartier-Bresson fixa pour l’éternité cette image en

1947, chez

lui, à Oxford, Mississippi, campé en fermier à la retraite, les chiens

à ses

pieds. Faulkner le mythomane y est saisissant de vérité. On l’entend

presque

dire ce qu’il a effectivement dit à son portraitiste: «La littérature,

c’est

très bien, mais l’agriculture, c’est le grand truc.» Des photos qui

contribuèrent à forger la légende. Ils se retrouvèrent à l’été 1962 à

l’Académie militaire de West Point par l’un de ces hasards objectifs

chers à

l’ancien surréaliste : Cartier-Bresson tenait absolument à écouter le

discours

que l’écrivain devait prononcer devant les élèves officiers; c’était

une

occasion de le photographier en queue-de-pie, le prix Nobel ayant même

eu la

coquetterie d’y accrocher sa rosette de la Légion d’honneur. Après

avoir lu un

extrait des «Larrons» dont il venait d’achever la rédaction, il réussit

la

prouesse de blâmer la guerre tout en louant l’armée: «Monsieur

Faulkner, y

a-t-il un rapport entre les militaires et la littérature? – S’il y en

avait un,

il n’y aurait pas de littérature.» Un triomphe. Ces photos furent les

dernières: trois mois après, il était mort. La

fascination qu’exerce Faulkner sur les

Français est d’autant plus remarquable qu’elle semble inversement

proportionnelle à son destin américain. Alejo Carpentier, Gabriel

Garcia

Marquez, Kateb Yacine et d’autres encore à travers le monde ont exprimé

leur

admiration pour Faulkner, mais combien d’écrivains américains ont

récemment osé

ou osent encore le faire à part William Styron (l’un des rares

étrangers à la

famille admis à son enterrement), E. L. Doctorow et Cormac McCarthy ?

Le

journaliste de «Newsweek» Christopher Dickey se souvient que son père,

le poète

James Dickey, lui disait: «Les bouquins de Faulkner sont épuisés: ce

sont des

profs qui lui ont donné son prix Nobel!» Alain Mabanckou, qui enseigne

à Ucla,

est d’avis que l’influence de Faulkner se fait désormais sentir

essentiellement

chez les écrivains afro-américains, une Toni Morrison, par exemple, qui

lui

doit, d’après lui, sa manière d’enchevêtrer les personnages. N’empêche

qu’il fut en son temps la référence,

que ses romans sont toujours au programme de la plupart des collèges et

que sa

technique est étudiée dans les ateliers d’écriture. Ce qui est bien le

moins.

Peut-être Faulkner a-t-il disparu du paysage littéraire américain en

même temps

que sa génération alors que la France ne l’a jamais démodé; elle est

restée

insensible au «moment Faulkner» pour le faire entrer très tôt au rayon

envié

des écrivains universels et intemporels, en dépit d’un certain mépris

affiché

de ses compatriotes, et d’une critique américaine qui l’a longtemps

traité

par-dessus la jambe. A croire que la France a rattrapé Faulkner, comme

elle

fait depuis avec Paul Auster et Woody Allen, plus appréciés chez nous

que chez

eux. Il

serait injuste de ne pas rappeler ce que

les lecteurs français doivent aux grands faulknériens de la traduction

et de

l’édition critique, R. N. Raimbault, Michel Gresset, François Pitavy,

Didier

Coupaye, Alain Geoffroy, Jacques Pothier et André Bleikasten qui publie

ces

jours-ci une remarquable biographie de Faulkner (1), nourrie par une

longue et

intime fréquentation de l’œuvre et servie par une écriture chaleureuse.

Sans

ces discrets passeurs, l’influence de Faulkner sur notre littérature

serait

moindre, les écrivains français n’étant pas du genre à lire les romans

étrangers dans le texte, sauf exception. On

allait oublier l’indispensable Valery

Larbaud, qui révélait l’obscur génie de cet inconnu en déplorant que la

librairie osât ranger «Tandis que j’agonise» au rayon «romans paysans».

Et

Maurice-Edgar Coindreau, bien sûr, le traducteur en titre, moins

accidentel que

le poète André du Bouchet à qui l’on confia autrefois «le Gambit du

cavalier».

Le grand Coindreau fit connaître le nom de Faulkner par un article

publié en

1931 dans «la Nouvelle Revue française». Il fut l’un des tout premiers,

sinon

le premier, à être fasciné par la puissance de ce solitaire qui avait

su créer

un monde et qui y vivait. Interrogé par Christian Giudicelli au micro

de

France-Culture sur l’influence de Faulkner parmi les romanciers de la

jeune

garde, le vieux traducteur réfléchit un instant et murmura simplement :

«Il est

là.» Puis, après un temps, il se reprit et ajouta: «… et il y restera.»

Plus de

quarante années ont passé depuis mais c’est toujours vrai. Faulkner est

là. P.A. «Œuvres

romanesques, tome IV», par William Faulkner, Gallimard, «La Pléiade», 1

472 p.,

77 euros (prix de lancement : 69 euros). «Les

Snopes», par William Faulkner, Gallimard, «Quarto», 1 350 p., 28 euros.

(1) «William

Faulkner. Une vie en romans», par André Bleikasten, Editions Aden, 733

p., 38

euros. Source : «Le

Nouvel Observateur» du 13 décembre 2007 |